学校からのお知らせ

SUMMERカード・俳句・川柳展

文化委員会の企画により、夏の風流を詠んだ俳句・川柳、イラストが生徒の各昇降口に掲示されています。

(9月2日(火)まで。)

暑い中での生命の躍動、夜空の光、「涼」を誘う音・飲み物・食べ物など、生徒一人一人ユニークな感性で、それぞれの方法で表現しています。

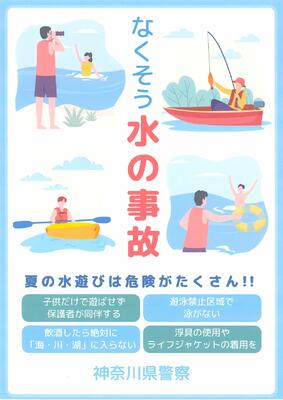

夏の水遊びは危険がたくさん!!

本校では1年生がライフセービングとして、先週、山西プールにてスイミングスクールのコーチから実技指導をいただきました。さらに来週、ライフセーバー協会の方に座学指導いただく予定です。

全校生徒向けには、終業式にて生徒指導主任から「夏休みの過ごし方」として講話を予定しています。また、その話に沿った形で関係の文書を配付する予定です。

大磯警察署からは、このたび夏休みに向けて水難事故防止の啓発資料をいただきましたので、その画像を掲載します。ご家庭でも話題していただき、水辺では意識して慎重な行動をとられるようお願いします。

生徒朝会

生徒会本部役員主体の朝会が体育館で行われました。

テーマは、「汐鳴祭体育の部」で行われた「生徒会種目」についての振り返りです。

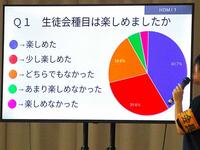

【Q1.生徒会種目は楽しめましたか?】

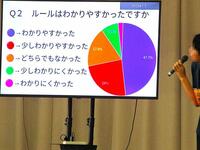

【Q2.ルールはわかりやすかったですか?】

生徒会種目はおおむね楽しむことができ、ルールもおおむねわかりやすいと感じていたようです。

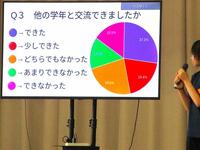

【Q3.他の学年と交流できましたか?】

他学年との交流については、「体育の部」当日の動きとしてそれほど活動的な構成ではなかったこともあり、反応は多様でしたが、事前の取組として「給食交流会」「チームの色決め」「団結式」など、行事の初めから様々な場面で異学年が一堂に会し、モチベーションを上げる工夫がなされていたと思います。今後も限られた時間で異学年の絆を深める場面の工夫をお願いしたいところです。

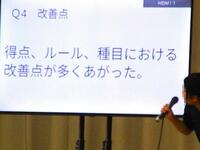

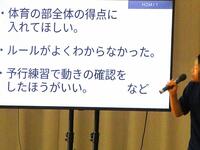

【Q4.改善点について】

種目実施上の改善点は多く挙がったようですが、「生徒会種目は『体育の部』の中で唯一、全校生徒で取り組むものである」という趣旨をしっかり押さえたうえで改善をしていきたい生徒会本部の思いがよく伝わってきました。

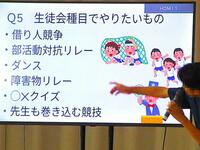

【Q5.生徒会種目でやりたいもの】

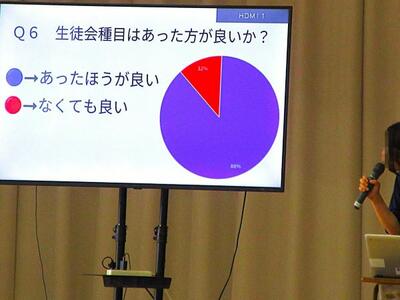

【Q6.生徒会種目はあった方が良いか?】

中学生なりの経験と柔軟な発想により、次年度以降のアイディアもたくさん挙がっています。しかし、学校のあらゆる教育活動は「どのような教育的な意義があるか」「すべての生徒にわかりやすく行動に移しやすい活動か」「限られた時間や労力の中で準備することができるか」など、様々な観点で検討のうえ実施しているもので、中学3年生の生徒会本部役員といえども、生徒主体の教育活動(生徒の企画で生徒が運営する活動)をどこまで極めていくかは限度があります。学校としてねらう行事の目的やかけられる時間、予算などの枠組みの中で、生徒たちの思いやアイディア、行動力を最大限発揮してもらい、楽しくやりがいのある行事をつくり上げていってほしいと思います。

「777」の日に込められた想い

「県大会に行きたい」

「この夏は青春したい」

「志望校に行きたい」

「健康に生きたい」

「平和に生きたい」などなど・・・。

生徒たちの実に様々な思い(想い)が込めたられた短冊です。

今年の七夕は、令和7年7月7日。7のぞろ目・スリーセブンとなりました。願いをかなえるべく、それぞれが熱く生き、淡々と努力し、ときにはふと周囲を見やり新たな発見をし、・・・。

私もときどき見聞きする言葉に、

心が変われば行動が変わる

行動が変われば習慣が変わる

習慣が変われば人格が変わる

人格が変われば運命が変わる

というものがあります。元プロ野球選手の松井秀喜さんが座右の銘にしているようですが、まずは、心(思う(想う)こと)から始まり、小さくても簡単なことでも行動してみることが大切、ということでしょうか。

7月の華

「花の和」の方々が活けてくださいました。

連日の暑さに清涼感満点!!

ひと月以上前の話となってしまい、たいへん恐縮ではありますが、PTAからのご厚意により、校舎1階の中央昇降口に冷水器1台が設置されました。

実は2階以上のフロアにもだいぶ年代物となった機種があるのですが、それぞれ壊れていたり調整が必要であったりという状況でした。暑さの厳しい昨今、休み時間の気分転換や体育の授業、部活動後ののどの渇きにとてもうれしい1台です。

通常、足元のペダルを踏んで水が上向きに噴射するタイプが多いと思われますが、この機種は水筒に汲みやすくする下向きのノズルとレバーがあり、冷水器から離れたところでも水の清涼感を味わえるところがステキです。

テストは終わってからが大切!!

一昨日、1学期の期末テストが終わりました。昨日の授業から採点済みの答案が返却され始めています。

1年生の数学では、「正の数・負の数」について学ぶことが大きなテーマでした。小学校までの間、日常生活や算数などの授業で慣れ親しんできた「自然数」(0より大きい整数)から数の世界を広げ、「0以下の大きさの数とはどのようなものなのか?」を様々な実例からイメージ豊かにしていくことが目標の一つでした。そのようにしてイメージを持てるようになった「負の数」を使って四則計算(+,―,×,÷)が自在にできるようになることが最終的なゴールです。

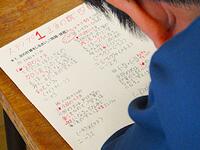

この日は、返却されたテストの問題一つ一つに対して、その解き方・考え方を書き加えながら詳しい解答集・解説書を作るつもりで解き直していました。

計算するうえで必要となる数学の法則や、間違いやすいポイントへの注意喚起などを書き加えるとともに、計算の展開(いわゆる「途中式」)をていねいに書き残し、最終的な答えを導き出していました。

一生懸命勉強したのに不本意な得点だった子は、これを機にじわじわと力を蓄えることになるでしょう。また、満足な得点だった子も、自分の理解をより確かなものとすることができるでしょう。得点がどうであれ、終わった後は答案など見たくもないこともあるでしょうが、やはりテスト後の復習は大切ですね。

中郡中学校総合体育大会始まる!

今週末6月28日(土)を皮切りに、大磯町・二宮町4中学校の運動系各部に所属する生徒たちが、日頃のトレーニングやチームワークの成果をもって競い合います。

さて、本日、本校では期末テストが終わって晴れ晴れとする中、全校生徒が体育館に集まり、中郡総体に出場する生徒たちを激励するとともに、出場する生徒たちも心境を語り自ら鼓舞する「壮行会」が行われました。

文化部に組属する生徒たちにとっては、「潮鳴祭文化の部」での楽曲演奏・作品展示を最終目標として、その過程にあるコンクール出場や作品作りに力を入れるところです。

学校の部活動に所属していない生徒たちにとっても、趣味や特技、あるいは希望する進路の実現のための取組など、各自目標をもって生活してほしいと思います。

各部の試合会場及び日程は次のとおりです。

各会場における大会運営関係者の皆様には、生徒たちの活躍の場を支えてくださることへの感謝とともに、高温多湿が予想される中でのご苦労をお察しします。

なお、各会場には多くの関係者が集まりますので、応援にお越しいただいた際の場内及び周辺での動向について、各部の連絡事項に従いご対応くださるようお願いします。

学習相談日のひとコマ

本校では、定期テスト前に生徒からの学習相談を受ける機会を設けてきました。

学校運営協議会が設置されて6年余りとなりますが、それに伴って、地域の方々も学習相談に関わってくださるようになりました。小一時間ではありますが、放課後の落ち着いた学習環境で学習を1~2週間コツコツ積み上げていくのは「塵(ちり)も積もれば山となる」ですね。

学習相談に来る生徒たちは、質問や相談が主な目的なのですが、中には帰宅前にひと頑張りしたくて立ち寄る子、友達の勉強する姿を間近に見ると触発されて頑張れる子など、様々なスタイルでラストスパートをかけていました。

さあ、今日から期末テストが始まります。どの子も自分が積み上げた成果を活かし、自分なりに力を発揮してほしいものですね。

「戦時下の二宮を記録する会」の方々をお招きして

3年生は社会の歴史学習で、第二次世界大戦について学びました。小学校でも同様に学んでいますが、中学校では世界的な視野も含めながら、さらに広がりと深まりをもって学んでいます。

この日は、学校運営協議会の計らいにより「戦時下の二宮を記録する会」の語り部3名の方々にお越しいただき、子どもの頃の戦争体験についてお話しいただきました。

3名のうち、終戦時に5歳だった男性の方は、戦時中、お兄さんが兵隊に召集されていったとのことでした。幼いながらも「きっと生きて帰ってこないのかな」と思ったそうです。

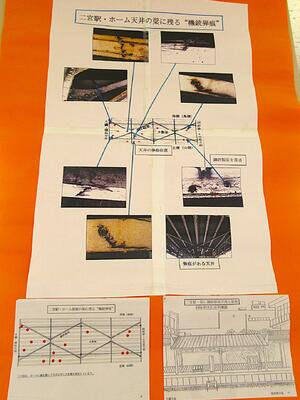

また、終戦時に小学校6年生だった女性の方には、当時、学校で授与された証書や終戦の日の新聞記事、二宮駅が機銃掃射を受けた弾痕の箇所や当時の小学校の写真など、様々な資料もご提供いただきました。

最後に、終戦時に8歳だった男性の方には、満州で暮らした様子をお話しいただきました。日本国内とは違った様子をお話しくださり、生々しい「敵兵」の雰囲気を伝えてくださいました。

今年は終戦80周年です。毎年、原爆投下の日や終戦記念の日が近づくと、各種メディアでも戦争や平和をテーマに番組や記事が組まれるので、誰でも多少なりとも意識するとは思いますが、同時に当事者の話を直接聞くことがだんだん難しくなってきている中、本当に貴重な機会をいただきました。

二宮中学校マスコットキャラクター

「ニノバード」です!