2年生の総合的な学習の時間では、生徒たちが自らの将来について考える切り口として、「職業」や「働くこと」について知り、ちょっとした体験をさせてもらうことを計画しています。

2年生の総合的な学習の時間では、生徒たちが自らの将来について考える切り口として、「職業」や「働くこと」について知り、ちょっとした体験をさせてもらうことを計画しています。

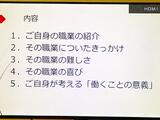

この日は、町内にお住まいで活躍されている5人の方々を講師に迎え、現在の職業についての紹介のみならず、そこに至るきっかけや仕事の難しさ、喜び、そして働くことの意義を語っていただきました。

【山下さん:ブーランジェリーヤマシタ店主】

【山下さん:ブーランジェリーヤマシタ店主】

夜明け前から仕事が始まり、粉だらけになってたいへんだけれど、地に足をつけて生きている実感があり、自分の作ったパンが、買ってくれた人たちの血となり肉となっていることが、日々働く活力になっているそうです。

「出会いや運命を生かして動けることが大切で、『好きだ』『~したい』という直感を鍛えてほしい。そのためには、スマホの情報に踊らされず、リアルな人や出来事との出会いに対して自分で判断することが大切」とのことでした。

【佐々木さん:「ニーノとミーヤ」の作者】

【佐々木さん:「ニーノとミーヤ」の作者】

楽しく満足して活動することを大切にしているそうです。どんな心持ちで取り組むのかが大切で、穏やかで静かで愛を感じながら生活していると、いやなこともないし、一日が穏やかに始まるそうです。

「働くこと」とは、「はた」+「らく」であり、「身近にいる人たち」を「楽(楽しく、幸せ)」にするとのことでした。

【杉本さん:もりの幼稚園代表】

【杉本さん:もりの幼稚園代表】

我が子の就園時期に際し、自然の中でのびのびと育てる幼児教育の場を自ら立ち上げられました。「簡単ではないけど、やる価値はある」との信念のもと、仲間の皆さんととことん話し合い、試行錯誤しながらつくる過程を楽しみ活動されているそうです。

大きなことを期待せず、自分でやれることから手掛ける中で、自分の持っている強みや弱み、価値観を自覚することができるそうです。

【遠藤さん:作業療法士】

【遠藤さん:作業療法士】

ご自身にとってのライフイベント(人生の節目)が訪れるたびに、働き方を見直すことにより、人生の幅が広がったそうです。

職業を「好きか」「得意か」「世の中に必要か」「儲かるか」という視点で考えるとしたら、「好き+得意=情熱」「得意+儲け=専門性」「好き+必要=使命」「必要+儲け=天職」という分類ができるのではないかということでした。

【プリンス・ジュンさん:太平洋不動産店長】

【プリンス・ジュンさん:太平洋不動産店長】

初めから家業を継ごうと決めていたわけではなく、学生時代はバンド活動にハマっていたそうです。卒業にあたり不安を感じながらも学生時代の専攻を生かして同一業界に就職し、5年間修行されたそうです。

ネット社会の時流に乗って家業に貢献しようと「跡継ぎ」を決心し、さらに「目立つことが好き」という性格を活かして店長であるご自身をPRすることも世の中の関心を引き付けることとなり、町内への移住を考える人たちへのきっかけづくりになっているそうです。

5人それぞれが10分程度の短い時間とは思えない、ここに表現しきれないほどの濃密な内容でした。職業観を越えて、「ものの考え方」「生き方」を教えていただいたような気がします。また、この日の講話は、学校運営協議会の委員さんの計らいにより実現したものであり、まだ高校進学や受験が目前に迫っているわけではない2年生にとって、広い視野で進路を見据えるきっかけとなる貴重な機会となりました。ありがとうございました。